অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ।। উপাচার্য, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর, বাংলা সাহিত্যে, জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪) প্রকৃত অর্থেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবি। বিষয়ভাবনা ও নির্মাণকলার দৃষ্টিকোণে তিনি বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে পৃথিবীব্যাপ্ত সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, মূলবোধ-বিচ্যুতি, মানবিক-সম্ভাবনায় অবিশ্বাস এবং ‘পোড়োজমি’তে ‘ফাঁপা মানুষের’ বিপন্ন অস্তিত্বের প্রতিবেশে বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের দীপ্র আবির্ভাব। যুগধর্মের বৈনাশিকতায় তাঁর মানসপ্রান্তর হয়েছিল বৃত্তাবদ্ধ-জীবনসন্দিগ্ধ-শিকড়উন্মূলিত-বিশ্বাসবিচ্যুত, কখনো-বা সত্তাবিচ্ছিন্ন। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পৌনঃপুনিকভাবে শিল্পিতা পেয়েছে অনাশ্রয়ী পৃথিবীর ছবি, চিত্রিত হয়েছে তাঁর নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত বিপন্ন সত্তার বহুভুজ যন্ত্রণার কথা। ‘নিখিল নাস্তি’ময় বিরূপ বিশ্বের অসহায় অভিবাসী জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় অঙ্কন করেছেন দ্বন্দ্বপীড়িত মধ্যবিত্ত মানুষের বিচ্ছিন্নতার দুর্মর যন্ত্রণা, আত্মদহনের তীক্ষনমুখ জ্বালা, নৈঃসঙ্গ্যের দুর্ভর বেদনা, এবং ইতিহাসচেতনা ও কালজ্ঞানের আলোয় কখনো-বা নিঃসঙ্গতামুক্তির আকুল আকুতি।

বিষয়ের নতুনত্ব ও প্রগত চিন্তায় ইতিহাসলগ্নতা প্রধান আকর্ষণ হলেও জীবনানন্দের কবিতায় নির্মাণকলাগত স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষযোগ্য। শব্দ-ব্যবহারে, উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প নির্মাণে এবং ছন্দসজ্জায় তাঁর প্রাতিস্বিকতা বাংলা কবিতার এক বিরল সম্পদ। প্রকরণগত অভিনবত্বের মধ্যে চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর স্বকীয়তা সবিশেষ লক্ষণীয়। জীবনানন্দ মূলত চিত্রকল্পের কবি; বোধকরি এজন্যই জীবনানন্দের কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘চিত্ররূপময়’।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা হাজার বছরের বাংলা কবিতার ধারায়, প্রকৃত প্রস্তাবে, একটি নতুন প্রবণতার জনয়িতা। তাঁর কবিতা-পাঠের প্রস্তুতি হিসেবে উপর্যুক্ত বিবেচনা স্মরণে রেখে এবার আমরা বিশদ ব্যাখ্যায় নিমগ্ন হতে পারি।

দুই

সূচনা-সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে যে, বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের আবির্ভাব প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে। সে-কালটা ছিল ভয়াবহভাবে বৈনাশিক – চারদিকে কেবলই আতঙ্ক, হতাশা, ভাঙন, বিপন্নতা, যৌনতা আর বিচ্ছিন্নতা। মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন, আমত্মঃমানবিক সম্পর্ক তখন নেমে এসেছে তলানিতে। সমস্ত পৃথিবীতেই নেমে এসেছে চরম মানবিক বিপর্যয়। ইউরোপ-আফ্রিকা-এশিয়া জুড়ে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন মানুষের অস্তিত্বকে করে তোলে উন্মূল! বৈনাশিকতার সামগ্রিক এই প্রেক্ষাপটে ‘পোড়োজমি’তে দাঁড়িয়ে টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) উচ্চারণ করলেন ‘ফাঁপা মানুষের’ দুর্ভর বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা, ‘ককটেল পার্টি’র সিলিয়া শতাব্দীর যন্ত্রণাসাগর স্থান করে তুলে আনলো নৈঃসঙ্গ্যের গরল :

No. I mean that what has happened has made me

aware That I’ve always been alone. That one always is alone.

Not simply the ending of one relationship,

Not even simply finding that it never existed

But a revelation about my relationship

With everybody.

No… it isn’t that I want to be alone,

But that everyone’s alone – or so it seems to me.

They make noises, and think they are talking to each other;

They make faces, and think they understand each other.

And I’am sure that they don’t.

পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের জটিলতার কারণে অসহায় মানুষ একসময় নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। সমর-উত্তরকালে সার্বিক অবক্ষয়ের পটে দ্রম্নত বিস্তার লাভ করে এই প্রবণতা এবং এভাবে বেড়ে যায় সমাজ ও সত্তার সঙ্গে মানুষের অনন্বয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়খণ্ড আবির্ভূত বাংলাভাষী কবিদের রচনায় ব্যাপকভাবে শিল্পিতা পেয়েছে মানুষের অবক্ষয়-নৈরাশ্য-বিরূপতা-অসহায়তা-বিষণ্ণতা-অবিশ্বাস-অভিশঙ্কা – এসব প্রবণতা। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০), অজিত দত্ত (১৯০৭-৭৯), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), সমর সেন (১৯১৬-৮৭) – এঁরা সকলেই নির্বেদ নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় পীড়িত হয়েছেন; তাঁদের কবিতায় অবভাসিত হয়েছে আধুনিক মানবচৈতন্যের পীড়িত সত্তার সংকট। পরবর্তীকালে কেউ ইতিহাস-ঐতিহ্য-পুরাণের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে, কেউ-বা সঙ্ঘশক্তির প্রেরণায় অনন্বয় থেকে মুক্তির চেষ্টা করেছেন; কিন্তু পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের কারণে নির্বেদ-নিঃসঙ্গতা থেকে পূর্ণমুক্তির স্বাদ তাঁরা কেউ-ই পাননি।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের আবির্ভাব। ইংরেজি বিভাগের ছাত্র – অতএব, এলিয়ট লরেন্স ছিল তাঁর করতলগত। বিশ্বব্যাপী সামূহিক ভাঙন ও বিপন্নতায় মর্মে মর্মে তিনি ছিলেন পীড়িত। যুদ্ধতাড়িত পৃথিবীটা তাঁর কাছে নষ্ট শসা, পচা চালকুমড়া আর মরা হেমন্তের রূপ হয়ে ধরা দিয়েছিল।

ঝরাপালক–ধূসর পাণ্ডুলিপি – কাব্যগ্রন্থের এমন নামকরণেই ধরা পড়ে কবির অন্তর্গত বিপন্নতা আর কালিক বন্ধ্যত্বের কথা। তিরিশি কবিদের মধ্যে বোধ করি সবচেয়ে বেশি বিচ্ছিন্নতাপীড়িত ছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর কবিতার একটা বড় অংশ জুড়েই আছে বিচ্ছিন্নতা-সংক্রামের কথা, আছে নির্বেদশাসিত আধুনিক মানবচৈতন্যের বহুমাত্রিক বিষাদের কথা। পৃথিবীর কোনো মানুষের সঙ্গে তিনি খুঁজে পাননি সংলগ্নতার কোনো সূত্র, নিজের সত্তার সঙ্গেও তাঁর ছিল না কোনো আত্মিক বন্ধন। ব্যক্তিজীবনের নানামাত্রিক ব্যর্থতা, দাম্পত্যজীবনের বহুভুজ সংকট এবং বিশ্বসাহিত্য-পাঠের অধীত জ্ঞান জীবনানন্দকে নিক্ষেপ করেছে এক জটিল আবর্তসংকুল বিচ্ছিন্নতা-অর্ণবে। বিশ্বাসহীনপৃথিবীতে, জীবনানন্দ মনে করেন, নেই কোনো আমত্মঃমানবিক সম্পর্ক-বন্ধন। মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে নেমে এসেছে গভীর এক অন্ধকার, যেখানে মানবিক বন্ধনটা এলিয়টের ভাষায় ‘nothing with nothing’-এর বন্ধনমাত্র, যেখানে সবকিছুই মিলিয়ে যায় মহাশূন্যে – জীবনানন্দের ভাষায় :

রূপ প্রেম : সবি অন্ধকার;

সবি দীর্ঘ নিস্তব্ধতা; কঙ্কাল হবার-

শূন্যে মিলিয়ে যাবার।

(জীবনানন্দ দাশ, ‘১৯৩৬’)

জীবনানন্দের কাছে পৃথিবীটা এক প্রেমহীন মরুভূমি। তাই কবিতায় তিনি প্রেমের কথা বলতে গিয়ে পৌনঃপুনিকভাবে লিখেছেন অ-প্রেমের যন্ত্রণাকথা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবল চাপে এ-কালের মানুষের জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে প্রেম, ফলে দেখা দিয়েছে ভয়াবহ দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা। ঝরাপালক কাব্যের ‘একদিন খুঁজেছিনু যারে’ কবিতায় সে-কথাই যেন কবি প্রকাশ করেছেন : – ‘আজ বুঝি ভুলে’ গেছ প্রিয়া!/ পাতাঝরা আঁধারে মুসাফের-হিয়া/ একদিন ছিল তব গোধূলির সহচর, – ভুলে গেছ তুমি!/ এ মাটির ছলনার সুরাপাত্র অনিবার চুমি/ আজ মোর বুকে বাজে শুধু খেদ, – শুধু অবসাদ!’ প্রেম-বিচ্ছিন্নতা কবির চিত্তলোকে সৃষ্টি করেছে গভীর যন্ত্রণা, যার পরিণতিতে কবি গ্রাসিত হয়েছেন নিঃসঙ্গতা-সংক্রামে। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় নির্বেদ-নিঃসঙ্গতাময় কবির নিম্নোক্ত চরণগুচ্ছ :

যদিও বীণার মতো বেজে ওঠে হৃদয়ের বন

একবার-দুইবার-জীবনের অধীর আঘাতে,-

তবু – প্রেম – তবু তারে ছিঁড়েফেঁড়ে গিয়েছে কখন!

তেমন ছিঁড়িতে পারে প্রেম শুধু! – অঘ্রানের রাতে

হাওয়া এসে যেমন পাতার বুক চ’লে গেছে ছিঁড়ে!

পাতার মতন ক’রে ছিঁড়ে গেছে যেমন পাখিরে!

(জীবনানন্দ দাশ, ‘প্রেম’)

রূঢ় পৃথিবীতে জীবনানন্দ লক্ষ করেছেন সবকিছুই যেন ভেঙে পড়ছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে জীবনের সব সঞ্চয়। নষ্ট পৃথিবীতে কোথাও আর দাঁড়াবার জায়গা নেই। নার্সারি রাইম্সকে ক্ষয়িষ্ণু বাকপ্রতিমায় বদলে দিয়ে ওয়েস্ট ল্যান্ডে এলিয়ট বলেছেন – ‘London Bridge is falling down, falling down, falling down.’ একইভাবে জীবনানন্দও অনাত্মীয় এই পৃথিবীতে কেবল লক্ষ করেছেন পতন, কেবল বিনষ্টি :

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;

গ্রামপতনের শব্দ হয়;

মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,

দেয়ালে তাদের ছায়া তবু

ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,

বিহবলতা ব’লে মনে হয়।

এসব শূন্যতা ছাড়া কোনোদিকে আজ

কিছু নেই সময়ের তীরে।

(জীবনানন্দ দাশ, ‘পৃথিবীলোক’)

নগরজীবন কবির কাছে কেবলি সংবাদ দেয় বিবমিষার, তবু নগর ছেড়ে তিনি কোথাও সরে যেতে পারেন না। নগর যেন নিয়তি হয়ে কবির সত্তাকে পিষে ধরেছে। শাহরিক নিষ্ঠুরতায় কবি হারিয়ে ফেলেছেন মানবিক সব শুভবোধ, নগরের লক্ষ লোকের ভিড়ে কবির নিঃসঙ্গতা দেখা দিয়েছে আরো তীব্র হয়ে। মেট্রোপলিটান নগরে ‘lonely crowd’-এর মাঝে কবি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছেন তাঁর ভয়াবহ একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতাকে। মানুষ সম্পর্কে কবির চিত্তে দেখা দিয়েছে মৌলিক এক সন্দেহ, যা ব্যক্ত হয়েছে ‘সৃষ্টির তীরে’ কবিতায় :

এ বিকেল মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময়!

যুগে যুগে মানুষের অধ্যবসায়

অপরের সুযোগের মতো মনে হয়।

কূইসলিং বানানো কি নিজ নাম – হিটলার সাত কানাকড়ি দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ’য়ে গেল লাল :

মানুষেরি হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল;

পৃথিবীতে নেই কোন বিশুদ্ধ চাকরি।

এ কেমন পরিবেশে র’য়ে গেছি সবে-

(জীবনানন্দ দাশ, ‘সৃষ্টির তীরে’)

মানুষের জীবন থেকে প্রেম অপহৃত, অপহৃত প্রকৃতিও। প্রকৃতিবিচ্ছিন্নতা আধুনিক নাগরিক মানুষকে নিঃসঙ্গতার দুর্মোচ্চ ভুবনে নিক্ষেপ করেছে। প্রকৃতির বিশল্যকরণী সত্তার স্বাদ ভুলে গেছে এ-কালের মানুষ – তাঁর জীবন থেকে চিরকালের মতো চলে গেছে নীল আকাশ, সুনীল সমুদ্র, সবুজ পৃথিবী, পেলব মৃত্তিকা – সেখানে দেখা দিয়েছে অটোমোবাইলের শব্দ আর কারখানার কালো ধোঁয়া। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বিচ্ছিন্নতায় দেখা দিয়েছে ভয়াবহ এক নিঃসঙ্গতা। এ-কথাটা যেন ব্যক্ত হয়েছে জীবনানন্দের এই চরণগুচ্ছে :

রেলের লাইনের মতো পাতা জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্তহীন

কার্যকারিতায়

সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রসাদ আছে, প্রেম নেই।

… … … …

উন্মুক্ত বন্দর সব নীল সমুদ্রের

পারে পারে মানুষ ও মেশিনের যৌথ শক্তিবলে

নীলিমাকে আটকেছে ইঁদুরের কলে।

(জীবনানন্দ দাশ, ‘এইখানে সূর্যের’)

সামূহিক এই বিপন্নতা ও বিচ্ছিন্নতাকে অঙ্গীকার করেই বাংলা কবিতায় প্রতিষ্ঠা ঘটে জীবনানন্দের। সূচনালগ্নে যে-কবি ছিলেন বিচ্ছিন্নতাপীড়িত, হতাশাদীর্ণ, আশাতিরিক্ত, ভালোবাসাশূন্য এবং মৃত্তিকাবিচ্ছিন্ন – সে-কবিই পরিণতিতে হয়ে উঠলেন জীবনের জয়গানে মুখর, মানুষকে দেখতে পেলেন ইতিহাসের বিশাল প্রেক্ষাপটে – তাঁকে আশা-আনন্দ-সাহস ও ভরসা দিলেন বাংলার নারীগণ – হয়ে উঠলেন তিনি অনিমেষ আলোর কবি। তিরিশি শূন্যতার বিপ্রতীপে এবার জীবনানন্দ বাংলার অবারিত প্রকৃতি, সময়জ্ঞান ও ইতিহাসচেতনা এবং সুরঞ্জনা-শঙ্খমালাদের সান্নিধ্যে পৌঁছে গেলেন এবং প্রিয় পাঠকদের পৌঁছে দিলেন আলো-পৃথিবীর শাশ্বত কক্ষপথে – ‘নিরাশা-করোজ্জ্বল কবি’ পরিণতিতে হয়ে উঠলেন ‘তিমির বিনাশী কবি’। কিন্তু এটা হলো কীভাবে? তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা দাঁড়াতে পারে এভাবে – নিঃসঙ্গতাবোধ যেমন মানবজীবনের নিত্যসহচর, তেমন নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির আকুতিও তাঁর মাঝে সদা-ক্রিয়াশীল। নিঃসঙ্গতাগ্রাসিত মানুষ কখনো কখনো জাগ্রত হয় মানবিক সম্ভাবনা ও সামাজিক দায়িত্বচেতনায়। দার্শনিক মনস্তত্ত্ববিদরা মানুষের নিঃসঙ্গতামুক্তির বহুবিধ পথের কথা উলেস্নখ করেছেন। মানুষের নিঃসঙ্গতার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ নেই নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তির পথ-সন্ধানের প্রচেষ্টা। মানুষ যখন জাগ্রত হবে সদর্থক চেতনায়, সঙ্ঘশক্তিতে যখন ঋদ্ধ করবে নিজেকে, জেগে উঠবে যখন পারিবারিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক দায়িত্বচেতনায়, দাঁড়াবে যখন বৃহৎ দেশ আর বৃহত্তর বিশ্বের মাঝে – তখনই ব্যক্তিমানুষ অতিক্রম করতে সমর্থ হবে সামূহিক নৈঃসঙ্গ্যসংক্রাম। বিশ্বাত্মচেতনাই মানুষকে জন্ম দিতে পারে নতুন মানুষ হিসেবে। বিশ্বাত্মবোধ সৃষ্টি করতে পারে বিশ্বমানবচেতনা – তখন সে এক জীবনেই ‘হাজার বছর ধরে পথ হাঁটতে পারে’। বিচ্ছিন্নতার সর্বগ্রাসী সংক্রাম থেকে এই মানবচেতনাই রক্ষা করতে পারে মানবজাতিকে। একক মানুষ যখন অন্বিত হবে মহাবিশ্বের ছোট-বড় সবকিছুর সঙ্গে, অন্বিত হবে আর সব মানুষের সঙ্গে – তখনই শূন্য তাঁর পূর্ণ হবে, ঘুচে যাবে একাকিত্বের মনোজাগতিক বিচ্ছিন্নতা – এবার সে আর করবে না এই প্রশ্ন : ‘সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়!’ – কিংবা লিখবে না এমন চরণ : ‘ – তবু কেন এমন একাকী?/ তবু আমি এমন একাকী!’ (‘বোধ’, ধূসর পাণ্ডুলিপি) বরং একলা-আমির বন্ধন ছিঁড়ে সে গিয়ে দাঁড়াবে বহু-আমির প্রাঙ্গণে, হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দায়িত্ববান মানুষ।

জীবনানন্দ দাশ প্রধানত তিনটি উৎসকে অঙ্গীকার করে মনোজাগতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে উপনীত হয়েছেন সদর্থক জীবনচেতনার আলোকিত মহাপৃথিবীতে। পাঠক, একবার লক্ষ করুন, যে-কবির প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থের নাম ধূসর পাণ্ডুলিপি–ঝরাপালক – পরিণত সে-কবির উত্তরকালীন কাব্যনাম

মহাপৃথিবী–বনলতা সেন কিংবা আলো–পৃথিবী। বাংলার অবারিত প্রকৃতি, সদর্থক ইতিহাসজ্ঞান এবং শাশ্বত প্রেমভাবনা জীবনানন্দকে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করেছে কালিক হতাশা-অর্ণব পাড়ি দিয়ে আলোকিত মানবতার ভুবনে উত্তীর্ণ হতে।

জীবনানন্দের কবিতায় যে-প্রকৃতি, রূপসী বাংলা কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় বাংলার যে-রূপ – এই প্রকৃতি এই বঙ্গশোভা একান্তভাবেই স্বপ্ন স্মৃতি ও শ্রম্নতির বাংলাদেশ। বাংলার অবারিত প্রকৃতি, বাংলার গাছপালা, লতা-গুল্ম, বাংলার নদ-নদী কবির চেতনায় সঞ্চার করেছে জেগে ওঠার অনেকান্ত সাহস। প্রথম পর্বে জীবনানন্দ বাংলার

প্রকৃতিতে দেখেছেন নষ্ট শসা, পচা চালকুমড়া আর মরা হেমন্তে মৃত শেফালীর শ্মশান – পরিণতিতে তিনিই লিখেছেন বাঙালির কাছে চিরায়ত ভালোলাগা এই চরণগুচ্ছ :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ

খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে

চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নিচে ব’সে আছে

ভোরের দয়েলপাখি – চারিদিকে চেয়ে দেখি পলস্নবের সত্মূপ

জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের ক’রে আছে চুপ;

ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে।

মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে

এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ

দেখেছিল : … (জীবনানন্দ দাশ, ‘বাংলার মুখ Women cialis আমি’)

জীবনানন্দের দেশপ্রেমে আছে স্বকীয়তার সুর, পূর্বসূরি কবিদের থেকে এ-ক্ষেত্রে তাঁর ফারাক যোজন যোজন। কর্ণফুলী কীর্তিনাশা জলাঙ্গী ধলেশ্বরী পদ্মা রূপসা আর ধানসিড়ি-জলসিড়ির তীরে তীরে যে-বাংলাকে জীবনানন্দ আবিষ্কার করেছেন, সে-বাংলা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। বাংলার অপরূপ রূপই জীবনানন্দকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি দিয়েছে, সাহস দিয়েছে সদর্থক জীবনযাপনের। তিরিশি অন্য কবিদের থেকে এখানেই স্বকীয় জীবনানন্দ। বাংলার নদী ঘাস ফুল ফল পাখি তরুলতা আর মেঠো-চাঁদ রিক্ত আশার প্রান্তর পাড়ি দিয়ে জীবনানন্দকে পৌঁছে দিয়েছে আলোপৃথিবীতে।

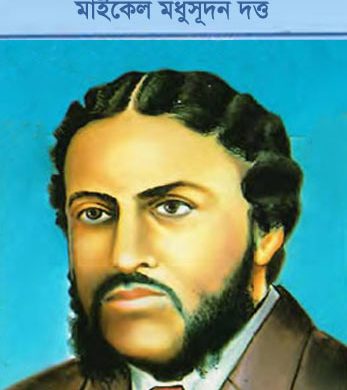

আলোপৃথিবীতে পৌঁছতে জীবনানন্দকে অন্তহীন প্রেরণা দিয়েছে সভ্যতার প্রবহমানতাবোধ ও ইতিহাসজ্ঞান। ইতিহাসের প্রবহমানতায় তিনি খুঁজে পেয়েছেন ‘শত শত জলঝর্ণার ধ্বনি’ – ইতিহাসের বিশাল ডানায় ভর করেছেন বলে মাইক্রোচেতনা তাঁকে গ্রাস করেনি, বরং ম্যাক্রো-ভাবনায় জীবনকে পৌঁছে দিয়েছেন মহাজীবনের স্রোতে। ইতিহাসই তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে তিমিরবিনাশী উৎস – ইতিহাসই তাঁর কাছে কালিক বিপন্নতা অতিক্রমণের অফুরান শুশ্রূষাপ্রলেপ – এ-বিশ্বাসেই তিনি উচ্চারণ করেন অসামান্য এই বাণী, যেন বেদমন্ত্র :

আমি তবু বলি :

এখন যে কটা দিন বেঁচে আছি সূর্যে সূর্যে চলি,

দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস

সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর

নিষ্পেষিত মনুষ্যতার

আধারের থেকে আনে কী ক’রে যে মহানীলাকাশ,

ভাবা যাক-ভাবা যাক-

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি

ভেদ ক’রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত শত

শত জলঝর্নার ধ্বনি। (জীবনানন্দ দাশ, ‘হে হৃদয়’)

ইতিহাস-সঞ্চারিত পথে অভিযাত্রার অন্তিমে জীবনানন্দ দেখতে পান উত্তরণের শিখরলোক, অনুভব করেন সূর্যের ঔজ্জ্বল্য। তাই সমকালীন ধস উত্তরণের আকাঙক্ষায় ইতিহাসকে আঁকড়ে ধরে তিনি পাড়ি দিতে চান সময়ের পথ। কবির এই অন্তর্গত বিশ্বাসটা ধরা দিয়েছে এই শব্দরেখায় – ‘ইতিহাসসঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানব-জীবন,/ এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায় – চলা যায় সময়ের পথে,/ তত বেশি উত্তরণ সত্য নয় জানি; তবু জ্ঞানের বিষণ্ণলোকী আলো/ অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো/ সফল মানবপ্রেমে উৎসারিত হয়, যদি, তবে/ নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।/ আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে’ (‘অন্ধকার থেকে’)। ইতিহাসবোধই জীবনানন্দকে শিখিয়েছে, ম্যাক্রোচেতনায়, মানুষের প্রবহমানতা ও সভ্যতার অগ্রযাত্রা। তাই অবলীলায় তিনি উচ্চারণ করতে পারেন উজ্জ্বল এই পঙক্তি– ‘হাজার বছর ধ’রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে’, কিংবা তিনি লিখতে পারেন অতুল এই স্তবক :

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।

বীজের ভিতর থেকে কী ক’রে অরণ্য জন্ম নেয়,-

জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,

কী ক’রে এ প্রকৃতিতে – পৃথিবীতে, আহা

ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,

আমরা জেনেছি সব, – অনুভব করেছি সকলি। (জীবনানন্দ দাশ, ‘অন্ধকার থেকে’)

পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্বচেতনা থেকে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা যতই প্রবল হয়েছে, ততই বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের প্রেমবিচ্ছিন্নতা। প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক ভালোবাসা এ-যুগের অদৃশ্য দৈত্য নিয়েছে হরণ করে। প্রেমিক জানে না সে ভালোবাসে কিনা তার মানসীকে, প্রেমিকাও পায় না তার জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর। তাই কাম্যুর নায়িকা যখন নায়ককে প্রশ্ন করে, ‘তুমি কি আমায় ভালোবাসো’, তার উত্তরে নায়ক ভাবে এইকথা : ‘I replied, much as before, that her question meant nothing or next to nothing, but I supposed I didn’t’. এ-কালে দাম্পত্য প্রেমে দেখা দিয়েছে দুর্মর সন্দেহ ও গভীর অবিশ্বাস, বাৎসল্য-প্রেম বাণিজ্যিক মূল্য চেতনায় নিপতিত হয়েছে প্রবল চাপের মুখে। যুগলের বিচ্ছিন্নতা মানুষের চেতনায় সৃষ্টি করেছে নির্বেদ আর নিঃসঙ্গতা। প্রেম-বিচ্ছিন্নতার ফলে বিলুপ্ত হয় ব্যক্তির আমত্মঃমানবিক দায়িত্বচেতনা। এমন মনস্তাত্ত্বিক অবস্থায় কবি উচ্চারণ করেন এইকথা :

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,

অবহেলা ক’রে আমি দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,

ঘৃণা ক’রে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে; (জীবনানন্দ দাশ, ‘বোধ’)

– এবং অবশেষে সবকিছু ছেড়ে তিনি চলে আসেন আপন হৃদয়ের কাছে এবং মর্মে মর্মে হতে থাকেন একাকী। প্রেমবিচ্ছিন্ন এই জীবনানন্দই রূপসী বাংলা–বনলতা সেন কাব্যপর্যায়ে এসে প্রেমের অধরা বাণীতে নিমগ্ন হলেন, এবার তিনি হতাশার অর্ণব পাড়ি দিতে হাতে তুলে নিলেন প্রেমের হাল। লোকপুরাণের কঙ্কাবতী, কাঞ্চনমালা, চন্দ্রমালা, মানিকমালা, শঙ্খমালা আর বনলতা-সুরঞ্জনা-সুচেতনা-শ্যামলীরা কবিকে নিয়ে গেলেন প্রেমের অধরামাধুরীলোকে – এবার নারীরা তাঁকে ছেড়ে চলে যায় না। বরং দেয় দু’দণ্ডর শান্তি আর তারা হয়ে ওঠে আশা ও আশ্বাসের চিরায়ত উৎস :

অতিদূর সমুদ্রের ’পর

হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা

সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,

তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, ‘এতদিন

কোথায় ছিলেন?’

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন। (জীবনানন্দ দাশ, ‘বনলতা সেন’)

– এবার প্রেম তথা নারীর কথা জেগে থাকে তাঁর চিত্তলোকে – তাই নাটোর থেকে চলে গেলেও অন্ধকারে তাঁর মুখোমুখি বসে থাকে বনলতা সেন কিংবা সুরঞ্জনার জন্য তাঁর অন্তর্গত আকুতি হয় এরকম :

সুরঞ্জনা, ওইখানে যেয়ো নাকো তুমি,

বোলোনাকো কথা ওই যুবকের সাথে;

ফিরে এসো সুরঞ্জনা :

নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে;

ফিরে এসো হৃদয়ে আমার;

দূর থেকে দূরে- আরো দূরে

যুবকের সাথে যেয়ো নাকো আর। (জীবনানন্দ দাশ, ‘আকাশলীনা’)

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অনুপ্রবেশের নানামাত্রিক পথ আবিষ্কার করা সম্ভব। তাঁর কবিতায় অন্ধকার ধরে এগিয়ে গেলে পাওয়া যাবে একটা প্রশস্ত পথ, চিত্ররূপময়তা নিয়ে অগ্রসর হলেও পাওয়া যাবে একটা স্বতন্ত্র রাজপথ। তবে বিবেচনা করি, দৃঢ়ভাবে, বিশ্লেষিত ত্রিপথের অভিযাত্রী হলে অবলীলায় অনুপ্রবেশ করা যাবে জীবনানন্দের কবিতার মহাপৃথিবীতে।

(সূত্র : https://www.kaliokalam.com/)